Vu l’importance de cette commune pour un grand nombre de familles décrites dans ce site internet, nous proposons de réaliser un essai sur l’Histoire de La Roque d’Anthéron et de ses habitants. Toute personne souhaitant apporter sa contribution par des anecdotes, photos, etc. peut se manifester par la page « contact« .

Table des matières

Bibliographie

- GALIBERT Thierry – La Roque d’Anthéron & l’Abbaye de Silvacane – Equinoxe 1991 (Histoire de ces lieux abondamment illustrée de photos et de reproductions).

- GUÉRIN Michèle – C’était le temps des cerises – Atelier des livres 2020 (Récits et témoignages de la vie dans un village de Provence).

- Inventaire analytique des titres de la maison de Forbin recueillis au château de Saint-Marcel par M. le Marquis de Forbin d’Oppède et d’autres titres provenant de diverses archives, le tout analysé par M. le chanoine Albanès , avec une introduction de M. Louis Blancard,…

Les hameaux, lieux-dits, rues et quartiers de La Roque d'Anthéron

La commune de La Roque d’Anthéron se situe au bord de la Durance, face aux contreforts du Lubéron. Elle est à égale distance d’Aix en Provence et Salon de Provence (environ 30 km). Elle comprend un village et de nombreux lieux dits et hameaux.

Page recensant les découpages du territoire de cette commune.

Une longue histoire d'eau

Le village de La Roque d’Anthéron possède une longue histoire avec l’eau.

La liste des maires

Depuis 1803 jusqu’à aujourd’hui, la liste des maires de la commune sur Géné Provence.

La Roque d'Anthéron aujourd'hui

A partir des sites internet de la commune.

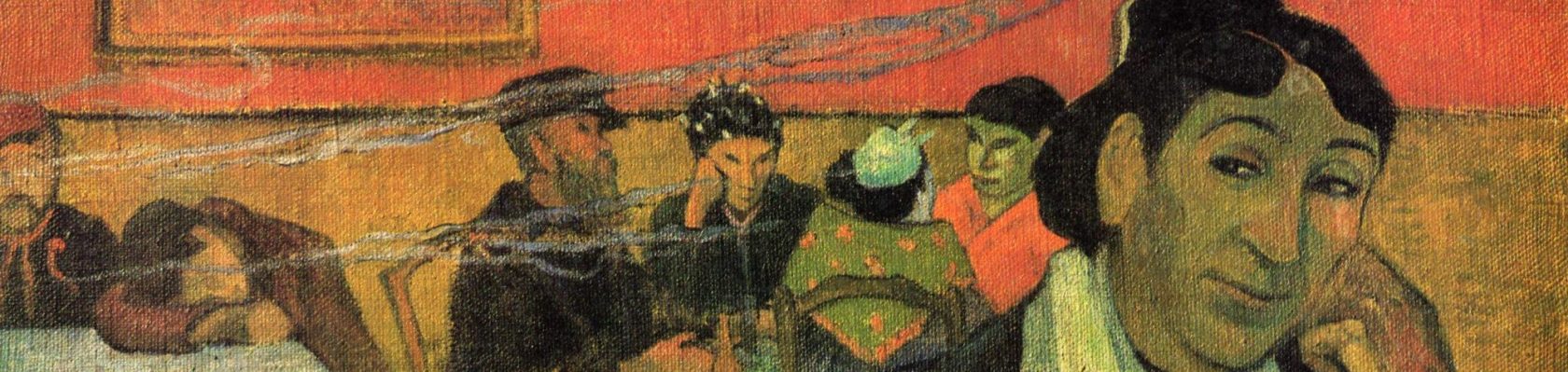

Le festival de piano depuis 1981 dans le parc du château.