Table des matières

Le contexte

Paris est alors sous la menace des Prussiens. Après la débâcle de Sedan et l’emprisonnement de Napoléon III, la République est déclarée en France. Le nouveau gouvernement refuse de reconnaître la défaite et s’engage dans le conflit.

Les Prussiens prennent la décision de foncer vers Paris pour y pousser les Français à la reddition.

Le 14 septembre 1870, les assaillants ne sont pas encore aux portes de Paris. Mais ils se rapprochent rapidement et dangereusement.

Le reste de l’armée française est rapatriée en urgence dans la capitale, auquel s’ajoute les gardes nationales et sédentaires constituées par des citoyens volontaires pour certains.

Il s’agit alors d’une force de près de 200 000 hommes. Aussi, pour le général Trochu, gouverneur de Paris et à la tête du gouvernement de défense nationale, il importe de renforcer leur mobilisation, avant un combat qui s’annonce bien difficile. C’est l’enjeu de la revue militaire du 13 septembre 1870.

Journal de guerre de Jean Louis MARTINEAU, vendéen

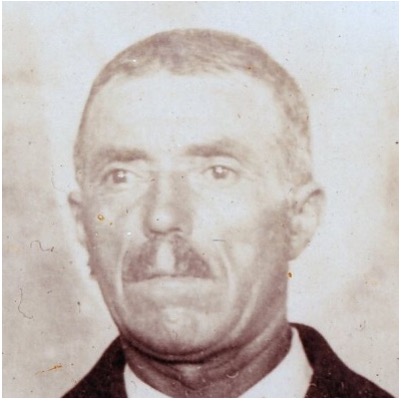

Présentation de Jean Louis MARTINEAU

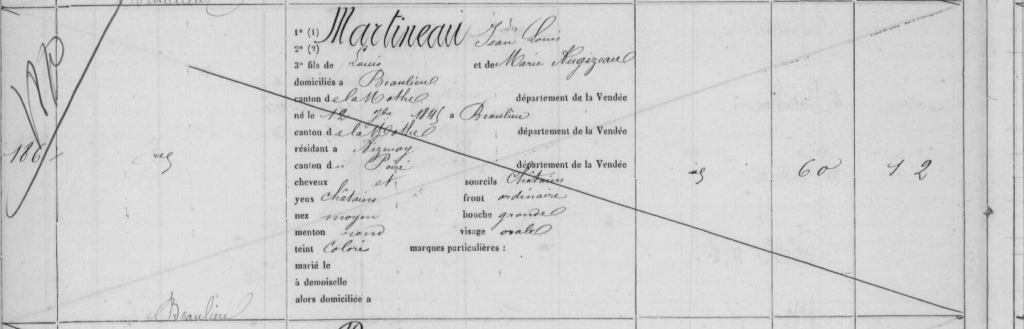

Jean Louis MARTINEAU, né le 1er septembre 1845 à Beaulieu sous la Roche en Vendée, a 25 ans quand il est appelé à participer à la guerre franco-prussienne de 1870. Il est déjà au service militaire dans les gardes mobiles de Vendée. Il arrive à Paris quelques jours avant le siège de Paris et y restera jusqu’à l’armistice. Il est libéré de la condition militaire et arrive à destination le 27 février 1871. Il épousera Victoire Désirée PAROYS en 1874. La famille MARTINEAU PAROYS.

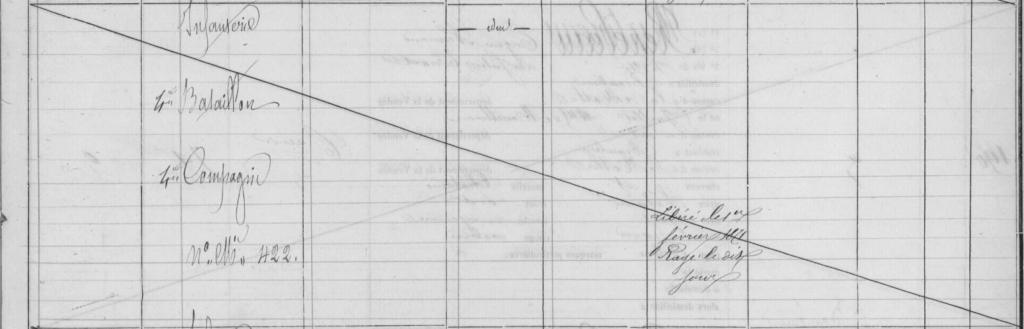

Suivant la hiérarchie militaire, il écrit appartenir à la 3ème Compagnie du 4ème Bataillon de gardes mobiles de la Vendée. Ce dernier faisant partie du 35 ème Régiment de la 2ème Brigade, de la 5ème division sous le commandement du général en chef du 13e corps d’armée de la garde nationale mobile de chasseurs à pied, lui-même commandé par le Général de la 2ème armée de Paris. Cet appelé du contingent a pu se tromper dans les numéros, nous lui pardonnerons.

Tout au long de ses carnets, Jean Louis MARTINEAU nous fait part des informations en sa possession et de ses états d’âme. Nous sommes ainsi plongés dans le ressenti précieux d’un citoyen de l’époque, s’exprimant parfois avec une certaine exaltation. Le document démarre par son journal, puis, rentré à la maison, il accumule les informations relatives à cette guerre.

Le carnet utilisé par Jean-Louis MARTINEAU a été retrouvé par un de ses descendants qui l’a transcrit et partagé aux autres descendants. Le texte de ce carnet est retranscrit par la rédaction du site « ginoux.community » afin de permettre une lecture plus aisée.

Journal du 13 au 30 septembre 1970

Nous sommes parti des Sables d’Olonne le mardi 13 septembre à midi et quart. Nous sommes arrivés à Paris le 14, à 9h00 du matin à bon port, joyeux et en pleine santé.

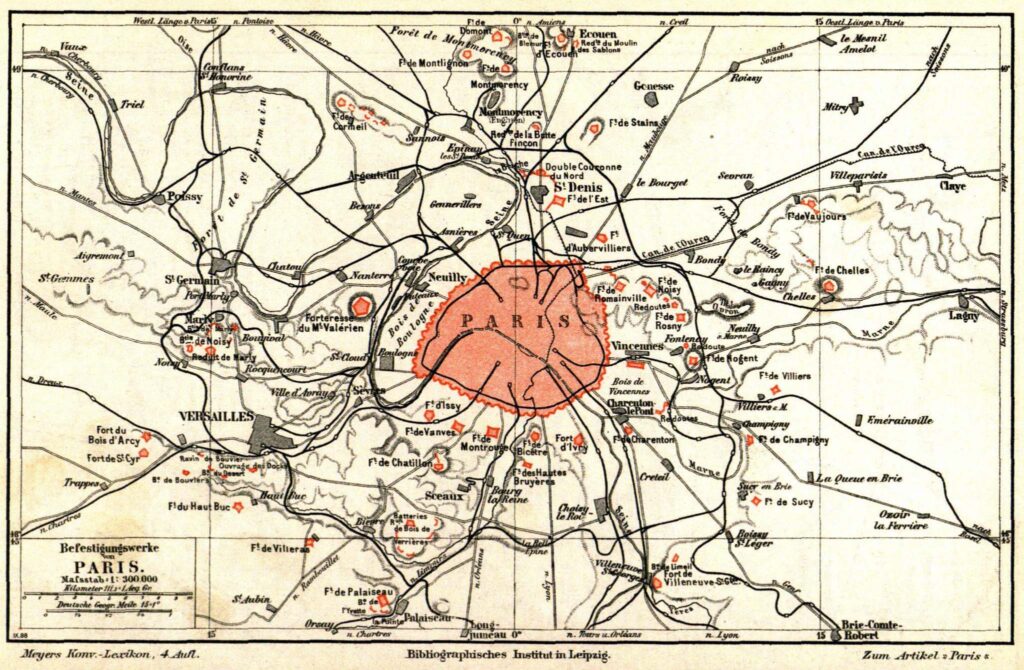

En arrivant à Paris, nous sommes descendus du train à la gare de Lyon et nous avons défilé sur le boulevard de Paris et la rue de Lyon sur quatre rangs. Nous sommes restés deux heures pour déjeuner. Après, nous sommes passés par les Invalides, sur la place du Champ-de-mars, sur la Seine, au palais des Tuileries et à la colonne Vendôme. Nous avons rejoint la place de l’Europe où nous sommes restés à faire des exercices.

Nous avions des billets de logement pour loger chez des propriétaires. Sur le mien est inscrit l’adresse de M. Cuque, propriétaire, au n°6 rue de Vienne.Pour atteindre mon lit, je doit monter 152 marches !

Après le 15, on nous a conduit au fort du Mont Valérien de Paris pour chercher des armes. Nous avons marché trois lieux en aller-retour et à la fin nous étions très fatigués.

Le lundi 20 septembre nous étions de garde au Cirque de l’Impératrice où nous avons couché une nuit. Le 22 septembre nous avons travaillé au fort de la Double Couronne pour faire des fortifications et des mines. Le soir nous avons dormi au Cirque de l’Impératrice. Le 24 septembre nous étions de garde au Palais de l’Industrie où nous avons passé la nuit.

Le 25 septembre, nous étions sur les Champs-Elysées. nous avons fait des exercices jusque à 10h00. Puis, je suis allé visiter l’église Saint Augustin. je l’ai trouvée très jolie. Le soir nous n’avons pas d’exercice. J’en profite pour visiter l’église de la Trinité. Je la trouve beaucoup plus jolie que l’autre.

Le 26 septembre j’ai visité le Jardin des Plantes où j’ai vu toutes les espèces d’animaux qui se trouvent sur terre.

Aussi le 28 nous avons été passés en revue par le Général Inspecteur. Il a trouvé que nous faisions bien la manœuvre.

Le vendredi 30 septembre au matin, une cruelle bataille s’est déroulée à Villejuif. Les français ont été victorieux. Les prussiens ont levé la crosse pour se rendre. Et les français ne cessaient pas de tirer.

Journal du mois d'octobre 1870

Après le 3 octobre, nous avons campé sur les Champs-Elysées. Nous sommes restés un jour et nous comptions bien y coucher le soir. Mais l’ordre de partir au fort d’Ivry est arrivé.

Nous sommes arrivés au fort le lendemain à 2 heures du matin. Nous entendions le canon tonner en faisant des flammes énormes. Nous n’étions pas très fiers.

Le 9 octobre j’ai assisté à la messe au fort d’Ivry. Je voyais le canon tirer.

Le vendredi 14 octobre, nous étions en train de travailler au fort d’Ivry quand une dépêche du général au commandant est arrivée pour demander au 4ème bataillon de partir au combat. Le capitaine nous a demandé de mettre le sac au dos et de partir directement à la brasserie d’Ivry. De là, nous devions attendre l’ordre pour y aller. Ordre qui n’est jamais arrivé. On nous a donné des tentes pour camper vers Bicêtre.

Le lundi 17 octobre, nous campons dans la tranchée de la redoute de Villejuif. Nous y avons passé la nuit. Il faisait un froid terrible et le matin, vers six à sept heures, des balles ont sifflé à nos oreilles. À 7 heures, nous sommes parti sur la redoute et nous y sommes restés jusqu’à 6 heures du soir.

Le vendredi 21 octobre, nous sommes sur les rangs à faire l’appel, quand arrive un ordre du commandant de partir au feu à Villejuif. Nous y sommes restés pendant 4 heures. Après nous sommes retournés à la brasserie d’Ivry. Cette nuit là, les français on fait 2000 prisonniers prussiens.

Le 22 octobre, nous avons monté la garde dans une carrière, contre le fort d’Ivry. Vers 23h, une balle a rasé ma tête.

Le 23 octobre, nous avons monté la Grande Garde dans la tranchée de Saquet près de Villejuif. Nous n’avions pas encore fait feu quand le capitaine a tué un prussien et qu’un français a été blessé.

Le 27 octobre, nous avons monté la garde. La compagnie a placé une escouade aux postes suivants :

- la carrière d’Ivry

- Charenton

- la Seine

- Ivry

- au chemin de fer

À partir de ce jour, le service est très pénible. Nous sommes aussi proche de l’ennemi que nous n’avons jamais été depuis que je suis soldat.

Le 28 octobre, le quatrième bataillon de la Vendée, dont je fais partie, est obligé, nuit et jour, à rester dans les tranchées, couché par terre, qu’il pleuve, vente, grêle, ou neige. Il nous faut dormir dehors tout en étant à près de 100 mètres des prussiens. De temps en temps, nous recevons des obus qui éclatent parmi nous.

Le 29 octobre, nous avons monté la grande garde sur la redoute de Villejuif et nous avons passé une nuit pas très agréable. De 17 heures à 7 heures du matin, nous avons été trempés sans discontinué (et je ne mens pas !). Pas une seule minute de répit. Nous étions très misérables et nous avons beaucoup souffert notamment des pieds car nous étions dans la boue jusqu’aux genoux.

Le 31 octobre, nous avons reçu des sacs en toile, mais moi, j’en ai reçu un en cuir. Le service militaire en temps de guerre et bien misérable. Le militaire en temps de guerre est à plaindre, il est très malheureux. Je souhaite rentrer au pays. C’est une période de ma vie dont je me souviendrais avec beaucoup de tristesse.

Journal du mois de novembre 1870

Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, la révolution était à Paris. Certains voulaient égorger le Général TROCHU, d’autres se rendre à la Prusse et encore d’autres soutenir la Patrie.

Le jour de la Toussaint, nous voulions aller à la messe. Mais cela était impossible car nous attendions l’ordre de partir au feu. À 14 heures, un ordre du Général commandant la 13ème division de chasseurs à pied nous demande de rejoindre le fort de Bicêtre avec armes et bagages. Nous y restons 4 heures puis nous retournons à notre ancien poste.

Le 2 novembre, un nouvel ordre nous demande de nous rendre à Paris avec armes et bagages, la paix étant signée. Chacun d’entre nous pourra rentrer chez lui. Congé à 8 heures et départ à 14 heures. Mais à 14 heures, un contre-ordre nous informait que la paix n’était pas signée et nous demandait de rester à notre poste.

Le 28 novembre 1870

Le moment est venu pour la France de vaincre ou de mourir. A bas toute pensée égoïste, tout calcul, toute crainte. Le devoir de chacun est tracé et ce n’est que par son accomplissement, sans réserves, que le pays pourra être sauvé !

Les quelques dépêches venues de Tours signalent que règne, dans les départements, l’enthousiasme le plus grand. Le gouvernement de Tours a appelé tous les hommes valides mariés ou non de 20 à 40 ans.

Laisserons-nous la France s’épuiser en nous secourant sans imiter son exemple, sans nous imposer les mêmes sacrifices ? Pourquoi ne mobilise-t-on pas une partie de la garde nationale ?

Un second appel est, selon nous, nécessaire et des plus urgents. Nos amis sont partis, nous devons les suivre. Que les services intérieurs soit confiés à des hommes que l’âge et les aptitudes physiques le permettent ! Et aux hommes des services extérieurs que soit confiée la troupe des campagnes de guerre ! Qu’ils soient bien décidés à concourir à la défense du Pays.

Au salut de la France. Aux armes citoyens !

Combats du 29 novembre 1870

Vers minuit, l’attaque a commencé aux forts de Bicêtre, d’Ivry et des Hautes Bruyères en avant de Choisy le Roy. Les fusillades et les canons n’ont pas cessé jusqu’à 7 heures. A 10 heures, les tirs ont repris et on a occupé Choisy le Roy. A midi, on l’a perdu. A 14 heures on l’a encore repris avec 150 pièces de canons. On a mené un rude combat.

Le 30 novembre 1870

Je suis sorti de l’hôpital de la place Jeanne d’Arc à midi. Nous nous sommes rendus au quai d’Orsay chercher nos armes. L’aide de camp nous a demandé d’aller au Val de Grâce chercher un reçu. Après cela, j’ai pris l’omnibus pour aller dormir à la Caserne des Isolés aux Invalides.

Journal du mois de décembre 1870 - Les combats

Le premier décembre, je vais à l’état major demander où était notre bataillon. Ils m’ont renvoyé à la caserne des Isolés jusqu’au 17 décembre.

Le 17 décembre, j’ai rejoint le régiment dans la plaine de Rosny sous Bois, au Val Plaisance. Le 21 décembre, nous avons monté la garde dans l’église de Neuilly sur Marne et le lendemain matin nous sommes partis au front. Nous n’avons pas perdu d’homme.

Le 22 décembre, nous sommes au front à la redoute de la Boissière sans perte d’hommes. Mais les obus nous passent au ras de la tête. Nous avons finalement perdu trois chasseur de notre bataillon. Le combat a duré du 21 décembre au matin pour finir le 22 à 15 heures.

Pour résumer, les combats se sont déroulés du 28 novembre au 8 décembre sans discontinuer. Les quatre bataillons de la Vendée à Paris ont perdu 700 hommes (tués ou blessés) dont le Général RENAULT, commandant du 1er bataillon et le capitaine du 5ème bataillon du Finistère.

Le 24 décembre, nous avons reçu des vivres pour 8 jours : viande, biscuits, pain de seigle, café. Nous avons été au front, le sac sur le dos, pendant 3 jours. Puis, nous avons dû battre en retraite le 27 décembre jusqu’au plateau d’Avron, au camp de Saint Maur. Le lendemain nous sommes partis pour Charenton et y sommes restées 8 jours.

Journal du mois de janvier 1871 - l'armistice

Le 4 janvier, nous sommes repartis au front à la redoute de Montretout face au fort du Mont Valérien.

Le 22 janvier, une armistice de trois semaines est signée afin de nous approvisionner en vivres. Deux lignes de chemin de fer, celle d’Orléans et celle du Nord, seront rétablies à partir du 1er février pour amener le ravitaillement dans Paris. On désirerait aussi la signature pour la paix.

Un arrangement a été conçu pour faire la paix. La France donne deux millions de francs à la Prusse, plus l’Alsace et la Loraine.

Journal du mois de février 1871 - Convalescence et retour en Vendée

Je suis parti en convalescence à Niort, département des deux Sèvres. Nous avons quitter Paris le 24 février au soir à 6 heures par le chemin de fer. Nous sommes restés dans le train jours et nuits. Nous sommes passés par :

- Orléans (département du Loiret)

- Vierzon

- Châteauroux

- Saint Romorantin (département de Loir et Cher)

- Saint Amand (département du Cher)

- Châteauroux (département de l’Indre)

- Issoudun (même département)

- Limoges (Haute Vienne)

- Poitiers (Vienne)

- Bordeaux (Gironde)

- Angers (Maine et Loire)

- Niort

Pour ce voyage de Paris aux Sables d’Olonne, nous avons roulé 1905 lieues (1 lieue = 4 km)

Nous sommes arrivés à Niort le 27 février au matin. Nous nous sommes rendus au collège Saint Joseph à Niort.

La Vendée est composée de 3 arrondissements :

- La Roche sur Yon, le chef Lieu

- Fontenay

- Les Sable d’Olonne.

Dans un village nommé la Roche, Napoléon fit construire une ville. Cette ville est située à 428 km de Paris, les Sables d’Olonne à 34 km de la Roche, Fontenay à 56 km de la Roche.

(Note du transcripteur : Le livret militaire de Jean Louis MARTINEAU indique sa libération du service militaire le 1er février – il est possible qu’il soit arrivé à destination le 27 février au matin)

Analyse et informations de Jean Louis MARTINEAU sur le déroulement de la guerre

Sur le commencement de la guerre - La foi en la France de Jean Louis MARTINEAU

Il est prouvé aujourd’hui, dit la Patrie, que nous avons commencé la guerre avec un effectif de 240 000 combattants. Les Prussiens avaient à ce moment là 700 000 hommes appartenant à tous les états de l’Allemagne engagés contre nous.Cette disproportion écrasante a pesé sur notre situation pendant toute la campagne et paralysé les efforts héroïques faits tant à Paris qu’en province pendant 4 mois.

Néanmoins, il est également constaté, et l’ennemi le reconnait, que sans la capitulation de l’armée de Metz, au sujet de laquelle l’Histoire ne tardera pas à se prononcer, nous avions une chance , à peu près certaine, de faire lever le siège de Paris. C’est l’appoint prêté par Frédéric Charles à l’armée de l’envahissement de la capitale qui a fait pencher la balance en faveur des allemands.

Non seulement ces derniers possédaient en principe un effectif de 700 000 hommes mais des mesures avaient été prises par eux pour garder ce nombre total en remplissant les vides et les corps fatigués (« entarablés » dixit). C’est ainsi, qu’en dernier lieu, le général BOURBAKI, après ses récents succès, a trouvé devant lui un corps de 70 000 hommes de troupes fraîches venant du camp de Willingen et ayant passé la frontière allemande un peu avant Bâle. Ce corps constituait la plus grande partie des pertes dues aux maladies et à notre feu.

Les observations qui précèdent doivent nous encourager profondément pour l’avenir. D’abord parce que les évènements comme Sedan et Metz sont de ces monstruosités coupables qui ne se reproduiront jamais en France. Comme certains faits de l’Histoire qui ne se sont jamais reproduits. Ensuite, parce qu’il nous est démontré d’une manière évidente, que nous pouvons, en nous préparant avec soins, arriver à constituer de grandes et puissantes armées comme les armées allemandes et joindre aux avantages de cette organisation les grandes qualités qui nous sont propres, telles que l’entrain, le dévouement et le courage de nos officiers et de nos soldats qui viennent de donner des preuves si nombreuses et si brillantes

Sur la trahison de Napoléon à Sedan - Exaltation de Jean Louis MARTINEAU devant les français aidant les prisonniers pendant l'évacuation du camp de la misère (septembre 1870)

À la bataille de Sedan du 1er septembre 1870, nous avons perdu 52 000 hommes (tué ou blessés). Nos soldats avaient des cartouches remplies de charbon pilé au lieu de poudre. Ces cartouches ne partaient pas. Ils pouvaient tirer à volonté sans rien tuer. Les Prussiens n’ont pas mis longtemps pour les intercepter après avoir tué près de 40 000 de nos soldats.

Après la bataille de Sedan, il faut que la France sache comment les Prussiens ont traité les prisonniers. Ils ont parqué 80 000 soldats , désarmés et exténués de fatigue, dans la plaine, en les laissant mourir de faim pendant 3 jours, le temps d’évacuer les blessés. Enfermés dans un cercle de fer, en ne recevant aucune nourriture, ils ont du dépecer les chevaux morts sur le champ de bataille.

Alors s’organisèrent les immenses convois de prisonniers sur la ligne de chemin de fer de Strasbourg. Certains wagons sont à ciel ouvert exposant, jour et nuit, nos hommes aux pluies torrentielles de ces derniers temps. D’autres wagons sont complètement fermés, sans possibilité de renouvellement d’air, pour les hommes y restant 3 à 4 jours sans un morceau de pain, sans un verre d’eau.

C’est dans ces abominables conditions que 8 à 10 trains par jour traversent la malheureuse ville de Lunéville. Les habitants assistent à toutes les heures du jour et de la nuit au plus douloureux des spectacles. Les trains s’arrêtent, la machine à vapeur ayant besoin d’eau et à elle on ne la refuse pas. Aussitôt, 1 000 ou 1500 hommes affamés se lèvent, tendent leurs mains vers les habitants en criant : « du pain, du pain, de l’eau, à boire, à boire. A ce cri de détresse, la population se lève comme un seul homme et malgré les exactions et les réquisitions de toutes sortes, femmes, hommes, enfants, riches et pauvres, tous confondus, dans une même pensée, court à la gare. Les barbares croisent les baïonnettes sur eux. Mais personne ne les voit. On se rebelle, on force les barrières, on escalade les haies et nous voici devant nos soldats. L’ennemi multiplie ces coups de crosse, mais on ne sent plus rien. Ils leur faut du pain et ils en auront. De guerre lasse, les Prussiens cesse d’ailleurs de frapper nos femmes et la distribution commence.

Les prisonniers, pâles et amaigris, saisissent avec avidité ce qu’on leur tend. Le vin circule mais il n’y en aura pas pour tout le monde. On court à la fontaine et il y aura un peu d’eau pour tous, pour étancher leurs dévorantes soifs. En même temps, on note à la hâte l’adresse des parents auxquels il faut écrire pour donner des nouvelles d’un frère, d’un fils, d’un époux, d’un père que l’ennemi traine à l’exil. Deux cents lettres seront confiées à de fidèles émissaires puisque nous n’avons plus d’autres moyens de communication avec la France? Ces lettres iront adoucir les angoisses de ceux qui pleurent.

Mais déjà, le signal du départ est donné. Les wagons sont fermés. Le sifflet du mécanicien ajuste sa note. Les troupes à coup de crosse disperse la foule afin de nous arracher à nos soldats, à nos amis. Alors de mille poitrines sort un immense Merci, vive Lunéville et bientôt vive la France. Et ils sont partis ces malheureux. Combien en reviendra-t-il ?

Durant 6 jours, ces scènes émouvantes se renouvellent jusqu’à 10 fois par jour. Durant ces 24 heures, bravant la pluie et la fraîcheur de la nuit, la population de Lunéville, toujours en éveil et sur pied, accourt avec enthousiasme au devant des trains apportant aux pauvres affamés le pain dont elle commence à manquer elle-même.

Lettre de MAC-MAHON au ministre de la guerre (8 septembre 1870)

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de vous faire connaître que j’ai obtenu des autorités militaires prussiennes l’autorisation de me faire transporter dans un village appelé Pouru aux Bois, situé à une heure de Sedan, dans la direction de la Belgique.

Etant prisonnier de guerre, je ne puis, d’après les pertes de la capitulation, reprendre du service durant cette campagne. Mais après la catastrophe arrivée à l’armée dont j’ai eu le commandement, je veux, avec la plus grande partie des officiers, partager le sort de mes soldats. Je demanderai, dès que l’état de ma blessure le permet, d’être transporté. Ce qui aura lieu, d’après les médecins, dans cinq à six semaines.

Je demanderai aux autorités prussiennes d’être interné dans une place quelconque de l’Allemagne.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma haute considération.

Le Maréchal de France,

La poursuite de la guerre après la défaite de Sedan

Retraite des 2000 hommes avec 69 pièces de canon

À Luzarches (Val d’Oise), près de Paris, sont arrivés 2 000 hommes de troupe de tous corps d’armée échappés par hasard à la débandade de Mac-Mahon. Poursuivis par l’armée ennemi à 5 lieux de distance, ils ont pu arriver à bon port aux extrémités des départements non encore envahis.

Malgré les nombreuses difficultés à travers des chemins étroits, supportant la pluie et marchant nuit et jour, ces braves soldats ont ramené avec eux 69 pièces de canon. En route, ils ont dû en abandonner près du double soit en les noyant, soit en les enterrant du fait de la mort des chevaux qui les tiraient.

C’est là, un des faits héroïques isolés comme, sans doute, nous en aurons beaucoup à signaler à l’admiration publique.

Belle défense des forteresses

Renseignements fournis par le Ministère, samedi depuis 5 heures du matin jusqu’à 9 heures du soir, les prussiens attaquent Toul, tentent l’assaut et sont repoussés. Toutes leurs batteries sont « démontés ». Leurs pertes s’élèvent à 10 000 hommes hors de combat.

Verdun continue une vigoureuse résistance. Le commandant, après deux sommations, a refusé de se rendre. Il tiendra jusqu’à la dernière extrémité. Montmédy (Meuse) a repoussé jeudi une nouvelle attaque. Enfin Strasbourg et sa garnison se couvrent d’une gloire immortelle avec l’héroïque général UHRICH.

Bonnes nouvelles de Metz

L’armée de BAZAINE tient toujours à Metz avec 75 000 hommes bien pourvus de vivre et de munitions. Vendredi dernier, les allemands ont attaqué le fort de Saint Quentin à Metz. Les français ont ouvert un feu épouvantable. 13 régiments prussiens ont été massacrés.

Des nouvelles venues de Belgique, via les anglais, annoncent que le général BAZAINE marche sur Sedan. 6 000 hommes de l’armée de BAZAINE, commandés par le maréchal de CANROBERT ont traversé les lignes prussiennes et sont en marche sur Paris.

De bonnes nouvelles du corps d’armée du maréchal BAZAINE sont arrivées par ballon.Voici les détails donnés à ce sujet par le journal Le Français :

« Un petit ballon, au bas duquel était fixée une nacelle, a été trouvé au coin du bois situé sur le territoire de Pargny sous Mureau (Vosge), à 10 km de Neufchâteau. Dans cette nacelle, se trouvait, soigneusement fixé, un paquet ficelé et recouvert d’une toile de gomme blanche. En l’ouvrant, on a aperçu un parchemin signé du général COFFINIÈRES, commandant la place de Metz et marqué de son sceau priant de faire porter le paquet au plus proche bureau de poste français. Le paquet était composé de 8 petits paquets distincts de petits billets adressés par nos soldats de Metz à leurs familles ».

Quelques passages les plus importants de ce grand nombre de billets (environ 51 000) :

« Nous sommes toujours bloqués dans Metz depuis un mois bientôt. On ne manque de rien. Cernés depuis le 17. Mais soyez tranquilles, nous nous en sortirons dans quelques jours. Nous n’avons ni famine, ni épidémies. L’armée est en bonne santé. Rien ne nous manque seulement de vos nouvelles. Dans les forts, nous ne manquons de rien. Nous sommes dans l’abondance. Je crois que j’engraisse. Le blocus est rigoureux mais nous ne manquons de rien. Quoi qu’on ait pu dire, l’armée de BAZAINE n’a pas été battue. Nous avons vaincu le 14, le 16 et le 18 août. Le 31 succès complet et ce n’est pas fini. Quand le moment venu de faire une percée (trouée), nous la ferons. Etat sanitaire excellent. Nous espérons bien battre les prussiens encore. Nous nous sommes victorieusement battus les 14, 16, 18, 31 août et le 1er septembre. »

Nouvelles de Paris

D’excellentes nouvelles de Paris sont arrivées par ballon. Aux personnes qui l’interrogeaient à sa descente de l’avion, Monsieur GODARD fils (aéronaute) aurait répondu : « tout ce que je puis vous dire, c’est que, depuis quelques jours, on se bat tout autour de Paris et que les prussiens ont été repoussés sur toutes les lignes. »

Les revenants du champ de bataille

Sous ce titre, Monsieur Georges MAILLARD (journaliste) décrit dans la presse le retour à Paris de nos soldats. Ils arrivent de façon isolée de Sedan, débandés, habits en haillon. Ils étaient trop nombreux, disent-ils. C’est tout ce qu’ils savent. Nous n’en pouvions plus ! Et si vous saviez avec quelle expression profonde et navrante ils disent cela ! Comme on perçoit à les entendre et à les voir que cela est vrai ! Réellement, si ces hommes ont lâché pied, c’est qu’ils ne pouvaient plus tenir.

Il y a de tout parmi ces revenants, des dragons, des cuirassiers, des artilleurs, des chasseurs de l’infanterie de tous corps. J’ai vu deux soldats de ligne dont la capote est littéralement déchiquetée. La mitraille est passée par là. Ils ont perdu leur sac, mais ils ont sauvé leur Chassepot (fusil du nom de son inventeur). Pour l’un d’entre eux, la crosse de son fusil a été brisée dans ses mains par un biscayen (balle de fonte ou de fer de la grosseur d’un oeuf). Il a quand même ramené son Chassepot avec lui.

J’ai vu un clairon tenant à l’épaule sa trompette rouillée tachée d’un reste de graisse rouge. Il a une balle dans le bras et une autre balle sur le pavillon de son joujou. Mais il a sauvé son clairon.

Un chasseur ramène son cheval. Depuis 4 jours, ils marchent, l’homme et la bête. L’homme est exténué. La bête tremble. Dans la cour, on lui donne une feuille de route pour Versailles. J’irai encore bien, moi, dit cet homme, mais mon pauvre cheval ne pourra jamais marcher jusque là. Et il pleurait ce soldat, non sur lui, mais sur son cheval. Laissez le, lui dit-on. Et lui tout indigné : » Laisser mon cheval ! Je le porterai plutôt sur mon dos. Et ils repartent tous les deux.

Les héros du 3ème de zouaves

Le 3ème régiment de zouaves n’a pas accepté la capitulation de Sedan, la raison de déposer les armes. Au moment suprême, les soldats ont serré les rangs qu’une bataille de 3 jours avait fort éclaircis. Le clairon a sonné la charge. Avec une impétuosité et un élan irrésistible, le régiment s’est précipité sur les masses de prussiens dans lesquelles il a fait une trouée et s’est frayé un sanglant passage. Tous ces braves soldats voulaient mourir mais pas se rendre. 300 ont franchi les masses qui les enveloppaient. Le régiment de zouaves a bien mérité de la patrie. De pareils hommes savent ce que vaut l’honneur du mot Français. La Prusse, qui les a vus, ne doit pas l’oublier. Dans quelques jours ils seront 300 000.

Sur la trahison de BAZAINE à Metz

Dans la ville de Metz, le Maréchal BAZAINE s’est rendu à la Prusse le 19 octobre 1870 à cause de la famine. De ce fait, nous avons perdu 170 000 hommes, désarmés maintenant. Il y a 60 000 habitants à Metz en plus des soldats. Depuis le début des hostilités, ils ont mangé 50 000 chevaux, 31 000 ânes et 10 000 chiens. Quand ils se sont rendus, cela faisait 3 jours qu’ils n’avaient mangé que des pommes de terre et d’autres légumes maraudés.

Mais quelques jours après, les Bavarois qui étaient du côté des Prussiens, ont perdu presque tous leurs bataillons excepté 50 000 déserteurs.

Sur l'obsession des Prussiens à réprimer les français

Les Prussiens ont occupé 32 départements et 15 000 communes de la France. Ils les ont accablé de réquisitions et d’impôts très régulièrement. Ils ont une obsession féroce : « nous avons fait trop de mal aux français pour qu’ils puissent oublier, il faut donc les anéantir. » Ce raisonnement est celui de l’homme qui, après avoir volé un passant, se fait un devoir de l’assassiner pour l’empêcher de se plaindre !

Les exactions des Prussiens lors de la bataille de Dijon (23 janvier 1871)

Le 23 janvier 1871, on s’est battu près du château de Pouilly (Saône et Loire). Entre autres prisonniers, l’ennemi nous a pris un capitaine de francs-tireurs et dix hommes de sa compagnie. Se trouvant forcés de battre en retraite, les Prussiens n’hésitèrent pas à passer ces dix derniers par les armes. pour s’éviter la peine de les emmener pour d’autres raisons. Quant au pauvre capitaine, blessé et prisonnier, on le conduit au château de Pouilly. On lui lie les mains et on le suspend à une poutre par les poignets. Pour ajouter à ces tortures, il avait eu les muscles de l’épaule déchirés par un éclat d’obus. Vous pouvez vous figurer les angoisses qu’ont dû produire l’extension des nerfs meurtris.

Les voyez-vous ? Vous frémissez d’indignation ! Mais, attendez… Les Prussiens ramassèrent de la paille, du foin, du bois et tous les combustibles qu’ils avaient sous la main, en entourèrent le patient à la hauteur des hanches et y mirent le feu. Puis le laissèrent dans la plus affreuses position qui existe. Pendant combien de temps ses souffrances ont duré ? Je ne ne pourrais le dire. Mais, on voit aux contorsions du cadavre qu’elles étaient longues. Tous les vêtements avaient été réduits en cendres, à l’exception des bottes et d’un foulard autour du cou. Les cheveux et la barbe ne sont plus, le visage est gonflé et brûlé et les yeux crevés par l’action des flammes au bas du menton. Tout est carbonisé. En quelque endroit, la chair est consumée entièrement. Il ne reste que les os. L’estomac est entièrement brûlé. Au moindre effleurement de la main, des couches se séparent tels du parchemin. À la place des blessures où la peau avait été enlevée, la chair est cuite. La corde avait coupé les poignets jusqu’aux os. Tous les habitants de Dijon peuvent en témoigner et c’est de taille.

L'armée du Nord commandée par FAIDHERBE bat retraite (24 janvier 1871)

Le Weser Zeitung du 24 janvier 1871 publie la correspondance suivante, émanant d’un témoin oculaire :

« Douai, le 24 janvier 1871.

La retraite de l’armée de FAIDHERBE a été une véritable fuite. J’y assistais et je fus saisi de la plus profonde compassion à la suite des misères et souffrances. Vous savez dans quel état pitoyable sont arrivés, à Cambrai, les premières divisions de cette armée ! Mais ce n’était rien en comparaison de ce que j’ai vu hors de la ville. Dans l’intention de me rapprocher le plus possible du théâtre de la guerre, je me procurais une voiture et je quittais Cambrai hier, vers deux heures de l’après-midi par la route de Busigny.

Toute la route était couverte de soldats, particulièrement de mobiles et de mobilisés. Cette route était remplie d’une boue épaisse et grasse semblable à une mer. Une pluie fine et glaciale tombait sans cesse. Des milliers de jeunes gens se trainaient péniblement par les chemins. Personne ne disait mot, d’ailleurs,. Ils n’en avaient pas la force. De temps en temps, ils relèvent la tête, pour jeter sur la ville, un regard plein de désespoir. Parmi eux, nul officier, nul voix pour les encourager.

De minute en minute, on en voit un qui, incapable de continuer sa marche, tombe par terre, éreinté de fatigue et se couche dans la boue. De nombreux soldats avaient perdu figure humaine de cette manière. Les uns étaient nu-pieds, les autres en sabots , d’autres avaient un sabot et un soulier… Les plaintes sur les chaussures étaient générales? On nous a donné des souliers en carton, disent les soldats, et après les avoir portés 5 jours, nous les voyons tomber en lambeaux.

Il me fallu parcourir une distance de 5 km pour traverser ce sombre cortège. Je fus très content, à l’approche d’une hauteur appelée Montagne Blanche, de voir venir à ma rencontre, à la vitesse d’un éclair, une voiture sur laquelle un cocher et un monsieur me faisaient forts signes. je crus qu’ils désiraient que je leur laisse la voie libre. Mais la voiture s’étant rapprochée, le monsieur me dit : » N’allez pas plus loin ! rebroussez chemin ! » Ce monsieur et son cocher étaient pâles comme la mort. « Les voilà ! les voilà ! « continua-t-il. « Qui ? lui demandais-je. « Les prussiens ! Ils canonnent les fuyards ! » je ne voulu pas les croire. Mais quelques instants après, j’entendis les décharges de mousqueteries, puis le canon dont le bruit se rapprocha de plus en plus. cet homme avait raison, les prussiens se trouvaient derrière les hauteurs.

J’avoue humblement que je n’avais pas particulièrement envie de voir les prussiens de près ! Et je tournais brides.Quand je rejoignis les malheureux soldats, ils savaient déjà par l’homme à la voiture que les prussiens s’approchaient. La panique était générale. Les femmes se précipitaient hors des maisons, emplies de frayeur et d’épouvante en faisant retentir leurs cris d’angoisse.

Le charretier , affolé, frappa ses chevaux à coups redoublés pour avancer plus vite. Les pauvres soldats faisaient des efforts surhumains pour accélérer leur marche. Quelques uns sans y parvenir. À peine avaient-ils fait quelques pas, qu’ils tombaient d’inanition. je pris 2 mobiles dans ma voiture et j’arrivais à 4 heures à Cambrai. Le bruit des charrettes traversant la ville ne permettait pas d’entendre le bruit du canon !

Près de l’hôtel de ville, je rencontrais un personnage haut placé qui avait assuré ce matin que les prussiens n’arriveraient pas avant 2 jours à Cambrai. Je lui communiquais ce que j’avais vu et entendu. Au même instant, un officier du génie qui faisait partie de l’état major du général FAIDHERBE et dont j’avais fait la connaissance à Bapaume, me dit : « Ne restez pas une minute de plus ! Partez à l’instant ! » Plusieurs personnes ,qui se trouvaient autour de nous, entendirent ces paroles. Et nous nous empressâmes d’arriver à la gare pour quitter la ville. À notre départ, nous entendîmes distinctement le bruit des volées de canon. Les habitants étaient pâles de frayeur et d’angoisse.

Des lettres de Valenciennes confirment qu’un corps de 15 000 hommes s’est retiré jusqu’au Cateau (Le Cateau- Cambrésis). Tous ces mobilisés étaient dans un état horrible et disaient qu’ils n’avaient pas mangé depuis 3 jours. Les environs de Valenciennes étaient inondés dans un rayon de 2 lieux. On y attendait les prussiens.

Proclamation de Napoléon III, le 4 février 1871

Le « Mot d’ordre » (journal quotidien) du 18 février 1871 que j’ai sous les yeux publie la proclamation suivante émanant dit-il de l’ex-empereur des Français. Si elle n’est pas authentique, c’est au moins un pastiche merveilleusement réussi :

« Français,

La Prusse vient de permettre à la France de procéder à une assemblée nationale. Lorsque le 2 septembre, j’ai remis mon épée à l’Empereur Guillaume, j’avais déjà déposé les pouvoirs que je tenais du Peuple français dans les mains de l’Impératrice régente et j’avais confié la direction de mes armées au maréchal BAZAINE.

Je pensais que ce grand sacrifice qui permettait à la Nation de continuer la lutte sans céder à la pression de l’anarchie épargnerait au pays les désordres de la guerre civile. Laissant les droits imprescriptibles à la régente, droits que le dernier plébiscite avait sanctionné de la façon la plus péremptoire, ma défaite personnelle me semblait devoir être un stimulant pour la France. J’espérais que cette minorité toujours victorieusement combattue par le suffrage universel ne pourrait s’emparer du pouvoir avec l’aide des factieux.

L’estime des bons citoyens, l’esprit droit des campagnes, les innombrables approbations qui avaient sanctionné mon long règne devaient être, selon moi, de sures garanties du respect de l’ordre de droit établi.

Je me trompais.

Nos désastres si grands déjà semblaient incomplets à la démagogie avide de resaisir un pouvoir que lui avait retiré la sagesse du Peuple français.

Voyant ses jours menacés par l’émeute de la rue, l’impératrice-régente se vit forcée de se mettre à l’abri. La peur avait fait le vide autour d’elle et la femme courageuse que les cholériques d’Amiens avait vu, en dépit de l’infortune, à leur chevet, alla rallier, sur la terre d’exil, ceux qui, en dépit de l’infortune, avaient su rester fidèle au pouvoir incontestable dont elle est restée dépositaire.

Eprouvé moi-même par la fatalité à Sedan, j’ai vu la famine vaincre, à Metz, le général BAZAINE.

Dès ce jour, les succès de l’Allemagne ne furent plus douteux pour moi. Mais il me restait comme consolation suprême le sentiment du devoir accompli et toute une armée que la paix me rendra et qui, victorieuse sous mes aigles en Crimée, à Magenta, à Solférino, en Chine ,sur plus de 20 champs de bataille suivra toujours sure et fidèle le drapeau qu’elle a illustré.

Tant que j’ai été à la tête de la France, vous avez pu compter sur moi. Bientôt, je serais libre et vous pourrez compter sur moi encore. Les temps sont difficiles : de graves fautes ont été commises qu’il faut aujourd’hui réparer. Cette lourde et sainte tâche ne m’effraye point.

La Providence nous a trop cruellement éprouvé pour ne pas nous rendre autant d’immenses bienfaits qu’Elle vient de nous infliger d’épouvantables malheurs. La balance de Dieu rétablira l’équilibre car la France ne peut pas mourir. Je compte que la dernière transition marquée par les élections d’aujourd’hui, qui s’accomplissent sous la pression de l’ennemi et les menées démagogiques donnera une force nouvelle au gouvernement dont je suis le chef et affirmera aux yeux du monde entier l’avenir de ma dynastie.

Les égards de l’Allemagne envers moi assurent son respect pour la France dès que j’aurais repris les rênes du pouvoir. Cette guerre que j’ai faite contre mon gré afin de satisfaire les voeux du pays tout entier est une façon qui doit nous profiter à tous. L’avenir permettra à l’expérience française de sanctionner le grand principe qui avait affirmé mon avènement au trône : L’EMPIRE C’EST LA PAIX.

A la généreuse et chevaleresque politique d’intervention, dans l’ingratitude des peuples à qui nous avons donné la liberté nous fait aujourd’hui supporter la faute, succédera la politique réparatrice qui n’aura qu’un but : rendre à la France le moyen de panser ses blessures, de réparer ses désastres et reprendre, dans le concert européen, la place à laquelle aura toujours droit la Fille aînée de l’Eglise.

5 février 1871. »

Combats de l'armée de la Loire

Les détails suivants, extraits du moniteur prussien de Versailles, viennent à l’appui de l’article que nous avons publié hier sur l’armée de Chanzy et sur la valeur dont ont fait preuve en face de vielles troupes merveilleusement exercées et disciplinées ces régiments formés de la veille qui voyaient le feu pour la première fois.

Le combat de Vendôme à ouvert les opérations qui ont été dirigées contre l’armée de Chanzy et qui, après avoir été continuées sans interruption à partir du 6 janvier ont abouti le 12 à l’occupation du Mans.

Pas un des rudes et violents engagements qui ont eu lieu en ces journées n’a pris des proportions d’une bataille. En raison des circonstances particulières, ainsi que des positions qu’occupait l’ennemi et de la configuration du terrain, on a livré qu’une série d’échauffourées qui s’enchainaient néanmoins l’une avec l’autre et dont l’effet combiné à fait remporter des avantages équivalents aux résultats d’une grande bataille décisive que nous aurions gagnée.

Le feld-maréchal prince Frédéric Charles a eu à surmonter les difficultés considérables dans l’exécution de son plan d’opération. D’abord, il fallait lutter contre les conditions désavantageuses du terrain dans un pays où jadis, grâce à ces conditions même, les vendéens purent tenir si longtemps en échec, les armées de la première république. Toute la contrée du Perche, à partir de Vendôme jusqu’à la Ferté et au Mans, présente une surface régulièrement accidentée, coupée alternativement de hauteurs considérables et de vallées profondes. De plus, le pays est partout sillonné d’allées d’arbres et de haies vives. Chaque champ, chaque jardin est entouré d’une épaisse haie d’épines.

Chaque taillis, chaque enclos offre un point naturellement fortifié et la défense est encore facilitée par cette circonstance que les villages sont rares et que les habitations rurales se trouvaient éparpillés, Ça et là.

Après les difficultés du terrain, s’ajoutèrent celles que causaient les intempéries de la saison. Cette année étant en outre plus rigoureuse que d’ordinaire. De fréquentes neiges alternaient avec des dégels. Après avoir dû, pendant des journées entières, se frayer un chemin à travers des amas de neige, les troupes étaient subitement réduites à poursuivre leur marche dans des terrains détrempés et que de nouvelles gelées recouvraient ensuite d’une croûte de glace de façon à les rendre à peine praticables .

Défiant les intempéries, nos troupes, infanterie, cavalerie et artillerie, ainsi que les colonnes de munitions et les transports de vivres, avançaient cependant sans relâche fatiguées par les descentes et les montées continuelles.

Depuis le 6 janvier, il ne s’est pas passé un jour sans que nos soldats aient été au feu, exposés aux balles et aux obus de l’ennemi, il leur fallait, pour aborder ces positions, se frayer un passage à travers les neiges profondes et les haies épaisses tiraillant souvent pendant des heures.

L'influence allemande et les actes officiels, 17 février 1871

Nous avons sous les yeux le Moniteur du gouvernement général du nord de la France et de la Préfecture de Seine et Oise à la rubrique : « Actes officiels » :

- Le gouvernement de la défense nationale décrète,

La ville de Paris et autorisée à prélever une somme de 3 millions de francs sur celle de 63 millions que l’article trois de la loi du 3 juillet 1870 l’a autorisé à se procurer, au moyen de l’émission de bons de la caisse municipale pour l’exécution des travaux neufs et à employer la dite somme de 3 millions aux dépenses toute nature, faite à la foudre par les suites de la guerre, consistant soit en travaux, soit en secours, soit en approvisionnements.

Fait à Paris le 17 février de 1871

- Le gouvernement de la défense nationale vu le décret du 22 septembre 1870, qui institue pendant la durée de la guerre un corps de génie volontaire sous l’administration des ministères des travaux publics et des finances, vu le décret du 22 janvier 1871 qui prononce la dissolution de tous les corps francs, faisant partie de l’armée de Paris le 17 février, décrète,

M. Le colonel Castries, attaché à l’état-major de la garde nationale exercera provisoirement les fonctions de chef d’état-major général de la garde nationale de Paris en remplacement de M. Le colonel Montaigu dont la démission a été acceptée.

Le général commandant en chef de l’armée de Paris et de la garde nationale.

Vinoy (qui depuis le commencement de l’armistice, assure des libertés, un grand nombre de personnes en appétit de denrées).

La fin de la Guerre

La France est malheureuse, mais n’est pas abattue, nous dit une note officielle servant de préambule et de précaution oratoire au texte de la convention signée entre Jules Favre et le comte Bismarck.

Cette formule vaut mieux que celle d’hier, dans laquelle, au moment même où le gouvernement ordonnait à Paris de poser les armes, il lui parlait de la lutte à venir.

Paris et la France ont montré assez de vrais courages pour qu’on ne leur prête pas de vaines rodomontades. Elles ont droit à assez de respect pour qu’on n’ose pas avec eux de maladroites flatteries. Et nous, qui conseillons aux républicains, s’ils veulent, comme ils le disent, que la République profite de nos longues souffrances, à commencer par se réformer eux même en se défaisant de ces habitudes de langage qui n’ont rien de commun avec la sincérité et la simplicité républicaine.

Où cette malencontreuse phrase d’hier ne signifie rien, et alors il fallait épargner à nos malheurs une vaine pompe de rhétorique, ou si elle a un sens, elle est une faute et peut-être plus qu’une faute, en fournissant à la Prusse un prétexte pour réclamer de nouvelles garanties dans l’avenir. Quant à nos hommes d’État, se rappelleront-t-ils cette maxime vulgaire : « si la parole et d’argent, le silence est d’argent et d’or ». S’ils tiennent absolument à se faire les interprètes des sentiments du pays, que du moins ils observent mieux et s’en rendent compte plus exactement.

Non, certes la France n’est pas abattue, mais si elle se sent encore en possession de toutes ses forces, de toute son énergie, c’est pour la lutte pacifique de la science, des arts, du commerce et de l’industrie, c’est aussi pour réformer ses mœurs administratives, militaires, privées, mêmes dont elle a senti enfin le vide et la corruption, pour reconstituer à neuf l’édifice vermoulu de ses institutions sous les ruines desquelles elle a failli périr.

Ce n’est pas la bravoure de nos adversaires qui nous a vaincu. C’est la supériorité de leur organisation, de leur instruction, de leur discipline. Leurs généraux et leurs officiers ont battu les nôtres parce que les nôtres se reposait de tout sur leur bravoure.

Or aujourd’hui la bravoure ne suffit plus, elle sert à bien mourir mais ne donne plus de victoires.

L'administration française en 1871

La France est divisée en 89 départements, 36013 arrondissements communaux, de 1890 cantons et 37 510 communes 17 arrondissements militaires, 25 divisions militaires, 85 archevêchés 29 cours d’appel, y compris trois divisions d’Algérie et 304 arrondissements forestiers.

La superficie de la France et de 945 587 1790 hectares environ ; sa population est de 37 382 225 habitants.

Les 89 départements français en 1871

- Ain

- Aisne

- Allier

- Alpes Basses

- Alpes Hautes

- Alpes Maritimes

- Ardèche

- Ardennes

- Ariège

- Aube

- Aude

- Aveyron

- Bouches-du-Rhône

- Calvados

- Cantal

- Charente

- Charente inférieure

- Cher

- Corrèze

- Corse

- Côte d’Or

- Côtes du nord

- Creuse

- Dordogne

- Doubs

- Drôme

- Eure

- Eure et Loir

- Finistère

- Gard

- Garonne Haute

- Gers

- Gironde

- Hérault

- Ille et Vilaine

- Indre

- Indre et Loire

- Isère

- Jura

- Landes

- Loir et Cher

- Loire

- Loire Haute

- Loire Inférieure

- Loiret

- Lot

- Lot-et-Garonne

- Lozère

- Maine et Loire

- Manche

- Marne

- Marne Haute

- Mayenne

- Meurthe

- Meuse

- Morbihan

- Moselle

- Nièvre

- Nord

- Oise

- Orne

- Pas de Calais

- Puy de Dôme

- Pyrénées Basses

- Pyrénées Hautes

- Pyrénées Orientales

- Rhin Bas

- Rhin Haut

- Rhône

- Saône Haute

- Saône et Loire

- Sarthe

- Savoie

- Savoie Haute

- Seine

- Seine Inférieure

- Seine et Marne

- Seine et Oise

- Deux Sèvres

- Somme

- Tarn

- Tarn et Garonne

- Var

- Vaucluse

- Vendée

- Vienne

- Vienne Haute

- Vosges

- Yonne

La répression des insurgés de la Commune de Paris du 4 avril 1871

Versailles le 4 avril 1871 au soir – La redoute de Châtillon a été prise dans la matinée. 2000 prisonniers dont le général HENRY ont été amenés à Versailles. Le général DUVAL a été fusillé dans la redoute. Le combat d’artillerie continue entre la redoute de Châtillon et les insurgés qui occupent les forts. Aucun combat n’a lieu autre part. Les troupes sont de plus en plus animés contre les insurgés. Monsieur THIERS, répondant à une interpellation, constate que l’armée est à la hauteur de sa mission.

Les évènements se précipitent chaque jour. Chaque instant nous apporte de nouveaux détails du théatre de la lutte. On sait que depuis ce matin, à 10 heures, la redoute de Châtillon a été prise aux insurgés. Un convoi de 21 000 prisonniers vient d’arriver.On annonce aussi qu’une partie importante de gardes nationaux est cernée à Sceaux par les troupes de l’Assemblée nationale. Pas de nouvelles autres que celle de la bataille de Châtillon dont la redoute a été rondement enlevée.