Table des matières

Les activités économiques à l'origine de l'industrie chimique à Lyon

Les industries chimiques de la région lyonnaises paraissent greffées sur des éléments très caractéristiques de la géographie de Lyon et de sa région, tels que le textile, le travail du cuir, l’agriculture, l’agglomération urbaine elle même. Ainsi les colorants artificiels, les engrais, les fongicides et les insecticides, la parfumerie, les produits pharmaceutiques et photographiques, les fibres artificielles et les matières plastiques dérivent tous plus ou moins des recherches pour améliorer le travail de la soie, la teinture, la tannerie.

La soie et la papeterie

Les papetiers d’Annonay furent longtemps de gros clients de chlorure de chaux et de sels d’alun. Mais ces deux produits étaient également destinés aux apprêteurs et teinturiers. Et de fait dans les origines et le développement de l’industrie chimique lyonnaise on suit des rapports très étroits avec le travail des textiles, celui de la soie en particulier. De grosses quantités de sulfate de soude furent élaborées dans les vitrioleries lyonnaises. Celles des Brotteaux et de la Guillotière sont entourées de petits ateliers de vitriol vert, de mousse d’étain, de boules à azurer et des brûleries de bleu de Prusse ou de noir d’ivoire. Fabricants de papiers peints, mais surtout teinturiers et imprimeurs sur soie s’installent à la Part-Dieu. Les transports en effet, sont difficiles, celui de l’acide chlorhydrique en particulier: en 1819 un soyeux et un papetier des Brotteaux appuient fortement l’installation d’une soudière dans leur quartier. Les teinturiers de Lyon signent de nombreuses pétitions en faveur des manufactures de lessives potassiques ou de cendres gravelées.

Les teintures et apprêts

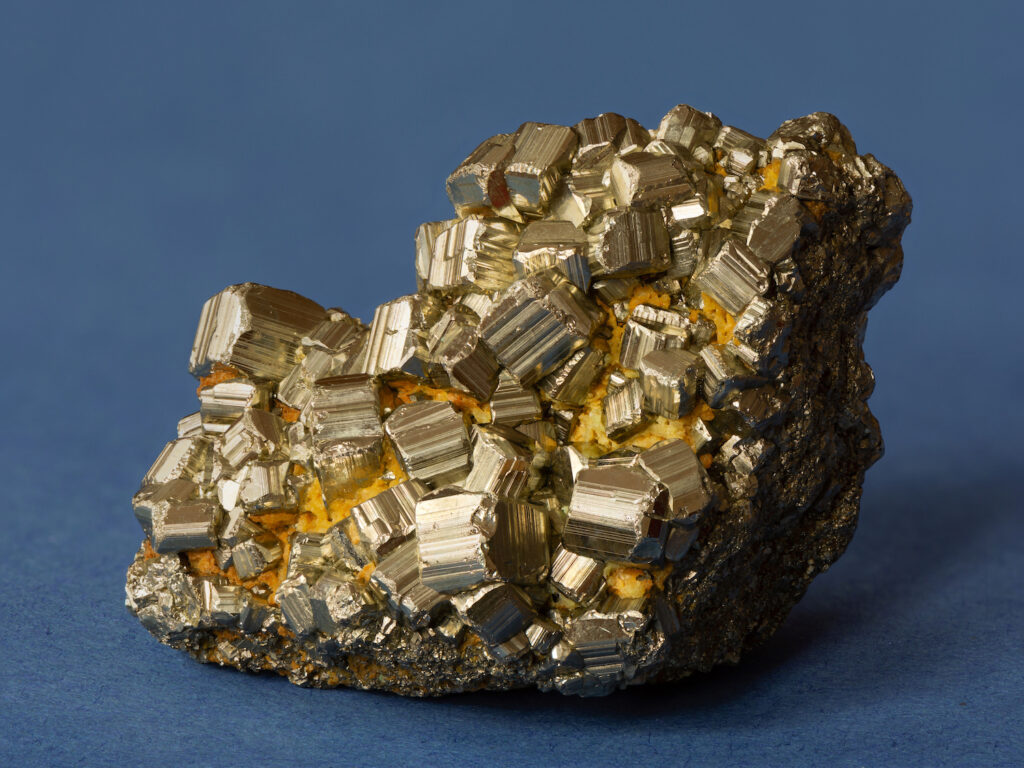

Mais les spécialités lyonnaises s’affirment bientôt. La première balle de colle d’os de la maison Dupasquier de Saint-Rambert est vendue en 1818 pour l’apprêt des rubans de Saint-Etienne. Le produit connaît un grand succès auprès des apprêteurs de tissus et de chapeaux de Lyon et Tarare. Les capitaux lyonnais s’intéresseront toujours aux féculeries et amidonneries de la région, ainsi qu’aux manufactures de sels minéraux de fer, de cuivre et d’alun dont le ravitaillement en acides est assuré depuis l’invention de Michel Perret : les mines de pyrites de Chessy-Saint-Bel seront pendant longtemps le seul élément naturel qui rattache l’industrie chimique à la région. L’industrie stéarique créée à Lyon de 1840 à 1844 se spécialisera dans les savons d’acide oléique appréciés pour le décreusage des soies; celle de l’eau oxygénée se développe très vite.

Les teinturiers lyonnais furent également de véritables industriels de la chimie. Leurs noms sont liés aux découvertes des colorants et des charges pour la soie. Les quelques entreprises lyonnaises qui s’intéressèrent à ces fabrications furent d’ailleurs associées à la teinture.

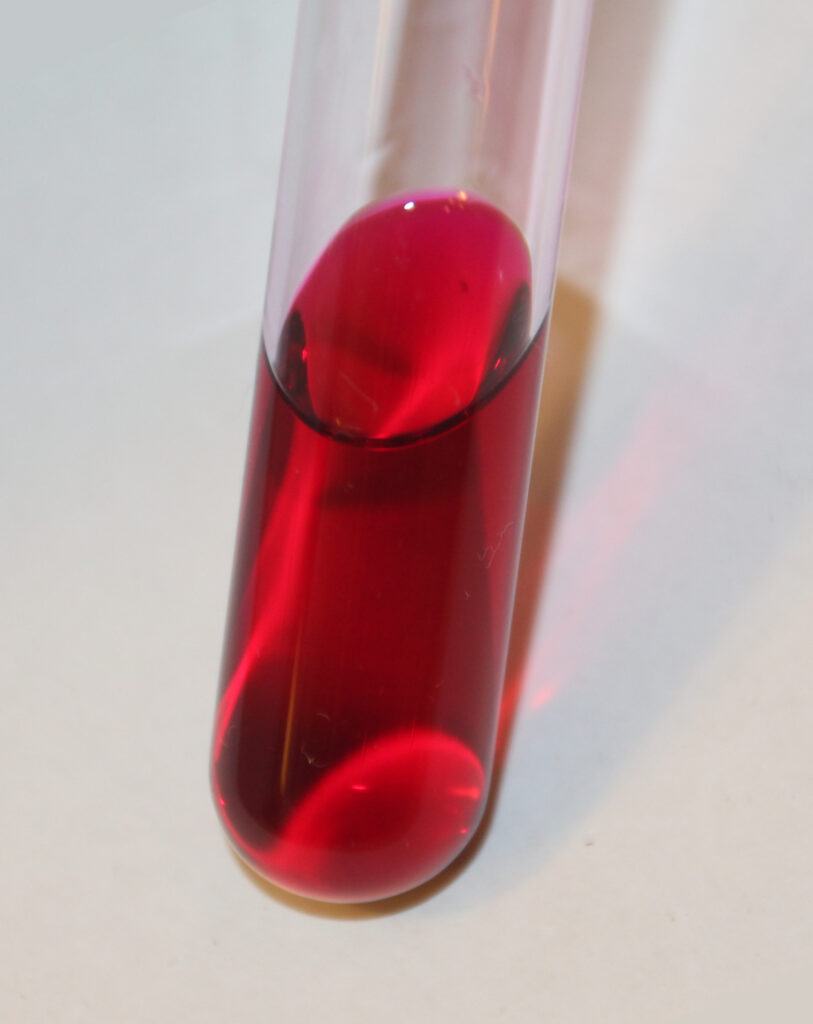

L’industrie des colorants végétaux reste longtemps prospère. En 1815, Bourget extrait un produit colorant des lichens appelés orseille. Guinon et Ribollet perfectionnent les procédés et Marnas, par un traitement acide, obtient la « pourpre française » qui connaîtra une vogue extraordinaire. La fabrication de l’orseille fut une industrie exclusivement Lyonnaise pendant tout le XIXème siècle. En 1893 elle était encore représentée par quatre maisons.

Lyon fit surtout l’essai des premiers colorants artificiels. Sans doute l’outre-mer fut découvert à Toulouse, en 1826 par J.-B. Guimet; mais la fabrication industrielle est montée à Fleurieu-sur-Saône en 1831. De nombreux chimistes tels que Chevreul et Hoffmann avaient signalé les propriétés colorantes de certains produits de laboratoire. Ce sont des teinturiers lyonnais qui triomphent des préjugés du temps et mettent au point les applications industrielles. Dès 1847 l’acide picrique, colorant jaune assez médiocre, sort des ateliers de M. Guinon, teinturier. Les dérivés donnent de meilleurs résultats et les Guinon en gardent longtemps le monopole : l’azuline, dont la fabrication reste secrète jusqu’en 1862, et les corallines jaune et rouge.

Les concurrents travaillent les dérivés de l’aniline et la maison Monnet et Dury lance l’harmaline ou violet Perkin. Mais la grande gloire de la teinture et de la chimie lyonnaises reste à Verguin qui en 1859 « moitié théoriquement, moitié par hasard » (il ne possédait que de l’aniline impure) trouve le rouge d’aniline ou fuchsine. La maison Renard et Franc, teinturiers des Brotteaux, fait rapidement breveter le procédé. Il s’attache également Girard et Delaire qui, en 1861, ont découvert le Bleu de Lyon, autre dérivé de l’aniline.

Deux ans plus tard était fondée la Société La Fuchsine, très belle affaire, assez mal administrée, dont la plus grande partie des bénéfices devait disparaître dans des procès avec les concurrents français ou étrangers. Trop confiante dans son monopole, la Société est bientôt distancée par des fabricants parisiens, suisses ou allemands.

Les spécialistes lyonnais, comme Marnas, vont travailler à Bâle où L. Durand, ancien chimiste de La Fuchsine, dirige l’usine Clavel. Monnet travaille à la Plaine près de Genève dans l’usine Guigon, puis il revient à Lyon en 1865 comme directeur technique de La Fuchsine. Mais la Société se dissout trois ans plus tard en cédant tous ses droits et brevets à la maison A. Poirrier de Paris, devenue la Compagnie des Matières Colorantes de Saint-Denis.

L’héritage lyonnais est recueilli par Monnet qui s’installe en 1883 dans une usine de Saint-Fons, ex-propriété de La Fuchsine, par Vignon dont l’usine de Gerland sera absorbée par la Manufacture Lyonnaise de Matières Colorantes, succursale des Cassella de Francfort, par Sevoz et Boasson.

La Société Monnet et Cie, Gilliard, Monnet et Cartier en 1886, Société Chimique des Usines du Rhône en 1896 connaît quelques succès : le chlorure d’éthyle qui remplacera l’iodure d’éthyle très coûteux, dans la fabrication des violets, la résorcine et la floxine colorants fins pour rubans, l’indigo synthétique. Mais, dès 1903, elle abandonne les colorants et, sous l’impulsion de Monnet, puis de Grillet, elle se tourne vers les produits pharmaceutiques et techniques : synthèses de l’acide salicylique, de l’antipyrine, de la vanilline et de la saccharine (16).

La découverte du teinturier Michel, qui introduisit, vers 1818, l’extrait de châtaignier pour remplacer la noix de galle dans la teinture en noir de la soie en flotte, eut des conséquences fort intéressantes sur l’orientation d’une partie de la chimie lyonnaise vers les extraits de bois et l’acide acétique qui furent d’abord produits dans une usine filiale de la maison de teinture Gillet. L’histoire en est assez simple. Si le noir au campêche fut un moment connu sous la dénomination de noir Gonin. la teinture des soies noires devint très tôt un monopole des ateliers Gillet du quai Pierre-Scize et du quai de Serin : les premiers à Lyon ils réussissent la teinture au cachou et celle des grosses soies pour la passementerie. La maison fait, en collaboration avec les chimistes lyonnais, de nombreuses recherches tant sur la cuite des soies que sur les végétaux riches en tanin. En 1871 le débit des usines de Lyon et de Saint-Chamond est devenu considérable : Gillet construit à Vaise une grande usine de sels minéraux pour la charge, d’extraits tinctoriaux et de savon d’acide oléique, avec la raison sociale, Société des Produits Chimiques Gillet et Fils. Les deux affaires devaient résister à la crise de la teinture lyonnaise, au moment de l’abandon du noir et de l’emploi des soies bon marché qui tiennent mal la charge et faciliter un gigantesque regroupement industriel et financier dans les domaines désormais associés de la teinture, du blanchiment, de la tannerie, des sels minéraux et des extraits du bois. La firme connue sous le nom de Progil depuis 1919, est bien l’héritière directe la plus prospère et la plus fidèle, des recherches lyonnaises dans la teinture des soies.

La verrerie

La fabrication du verre nécessite de mélanger de la silice, du calcium et du sodium. le procédé industriel demande notamment la transformation de l’eau de mer en sulfate de sodium en utilisant l’acide sulfurique (procédé LEBLANC). Près des verrerie de Perrache et de la Guillotière, des vitrioleries s’installent afin de fournir de l’acide sulfurique.

Les allumettes et la photographie

Ainsi l’essor prodigieux de la maison Coignet qui détient actuellement les plus grosses unités françaises de la production du phosphore et de ses dérivés, est fondé sur les colles et gélatines dont les modes d’utilisation sont multiples : apprêt des tissus sans doute, mais aussi les industries du bois, la papeterie, la statuaire, la céramique, l’alimentation et, depuis l’installation des usines Lumière., les émulsions photographiques. L’industrie des colles et gélatines était pratiquée à la fin du siècle dernier par trois maisons lyonnaises et deux fabricants d’Annonay. En 1838, J.-F. Coignet monte dans l’usine de Baraban un atelier de phosphore blanc, moins pour utiliser les os dégélatinés dont on avait déjà trouvé l’emploi, que pour l’industrie des allumettes phosphoriques qui intéresse bientôt une cinquantaine de petits artisans à la Guillotière. Il achète les brevets nécessaires pour la fabrication des allumettes suédoises au phosphore amorphe, dites « allumettes hygiéniques de sûreté ». En 1872, l’Etat français s’en réserve le monopole, mais la maison Coignet reste son unique fournisseur de phosphore et perfectionne cette fabrication. L’acide phosphorique, les chlorures de phosphore et les phosphates spéciaux lui ouvriront d’autres débouchés dans la métallurgie (parkérisation des métaux), les matières plastiques, l’industrie textile (épuration des eaux), l’alimentation (levure chimique), la céramique, la parfumerie, l’industrie pharmaceutique, etc.

La tannerie et l'agriculture

Les engrais et les produits pour l’agriculture ont également intéressé de nombreuses entreprises. La vente des superphosphates d’os devait largement soutenir les Coignet lors de la disparition des manufactures lyonnaises d’allumettes. Les fabriques de colles et les tanneries revendaient une partie de leurs déchets à des spécialistes dont beaucoup ne faisaient que des mélanges. A Saint-Rambert-d’Albon, près des nombreuses tanneries de la région, Gauthier- Miribel fabriquait un peu d’acide sulfurique à partir des pyrites pour traiter des superphosphates et des engrais composés. Mais les ateliers Saint-Gobain de Saint-Fons avaient une production beaucoup plus considérable. Les produits azotés et phosphatés étaient également extraits depuis fort longtemps des déchets de la grande ville et de ses abattoirs, par de petits entrepreneurs installés à Vaise, à Saint-Genis, à la Guillotière ou à Saint-Fons. L’équarrissage pour la préparation des engrais avec les cadavres de chevaux est assez ancien. Le sulfate d’ammoniaque était fourni par l’Union Mutuelle des Vidanges, la Compagnie du Gaz de Lyon et la Compagnie des Produits Chimiques de Roche-la-Molière.

La pharmacie

On peut trouver d’autres exemples de cette filiation plus commerciale que technique des produits de l’industrie chimique lyonnaise. Fabricant quelques extraits végétaux vétérinaires et recherchant l’emploi d’un sousproduit de l’eau oxygénée, les sels de baryum, la maison Gignoux et Cle, Gignoux Frères et Barbezat, en 1912, s’était peu à peu créé une importante clientèle dans le domaine des pigments et de la chimie agricole. Les sous-produits devinrent des fabrications directes et la connaissance approfondie des marchés permit le développement des couleurs en poudre et en pâte pour la papeterie, les peintures, celui des insecticides et des produits pharmaceutiques. Indépendante depuis 1925, la maison Gignoux et Cie de Neuville, fabrique des sels de strontium et des poudres luminescentes ; c’est la recherche des produits minéraux très purs qui l’orientera vers la synthèse organique et les spécialités pharmaceutiques comme les sulfones et les sels biliaires. L’armature commerciale reste essentielle pour ces petits produits rares et chers dont le marché français n’absorbe qu’une faible partie. La maison Gifrer et Barbezat s’est spécialisée dans l’herboristerie, la droguerie, l’eau oxygénée. Installée dans l’ancienne usine de la Société Générale des Films à Décines, elle a conservé la fabrication des collodions, de l’éther, et développé celle des peintures et vernis cellulosiques. Les petits bâtiments dispersés dans le parc de l’usine évoquent encore les dangers de l’ancienne nitro-cellulose.