Science sans conscience (et Conscience sans science) n'est que ruine de l'âme (Rabelais).

Dans le contexte anxiogène sanitaire et social de ces dernières années, où les médias de toute nature ont installé le doute et la violence verbale et physique, j’ai voulu m’assurer, à travers mes Timbres-Poste, de la part de vérité des découvertes scientifiques en matière médicale.

J’en ai conclu qu’il faudrait remettre en service le vaccin contre la « rage ».

Le travail de quelques éminents scientifiques

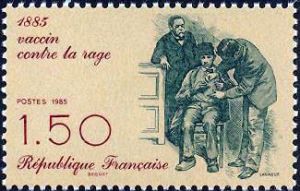

En collaboration avec Émile Roux, Louis Pasteur découvre qu’après injection du microbe atténué du choléra aux poules, ces dernières n’attrapent pas la maladie. Louis Pasteur s’attaque également à la rage. Après quelques expériences sur la salive et les moelles épinières infectées, il conclut que la maladie se situe dans le système nerveux. Il finit par obtenir, une forme affaiblie du virus, et malgré le succès des inoculations sur l’animal, il redoute de l’utiliser sur l’homme. Mais lorsqu’un jeune alsacien mordu par un chien enragé frappe à la porte de son laboratoire, Pasteur prend le risque. L’enfant est sauvé.

En 1888, Emile ROUX publie avec Alexandre Yersin (1863-1943) le premier de ses travaux classiques sur l’origine de la diphtérie. Loeffler avait pressenti que le bacille produisait une toxine, mais n’avait pas isolé cette toxine, ce qui fut l’oeuvre de Roux et Yersin. Il s’agissait d’ailleurs de la première toxine isolée dans l’histoire de la microbiologie. Roux en étudie les propriétés et commence en 1891 à mettre au point un sérum efficace pour traiter la maladie. Roux, Martin et Chaillou testèrent l’efficacité thérapeutique du sérum antidiphtérique sur des enfants. Le résultat fut 316 morts sur 520 traités par les méthodes classiques, contre 109 morts sur 448 traités par le sérum. Dans les années suivantes, Roux se dépense sans compter dans un grand nombre de recherches sur la microbiologie et l’immunologie pratique du tétanos, de la tuberculose, de la syphilis et de la pneumonie.

Les travaux de Widal ont surtout porté sur la fièvre typhoïde, pour laquelle il développe une technique de diagnostic dès 1896, le test de Widal. Il est l’un des pionniers du diagnostic sérologique d’une maladie infectieuse grâce à l’agglutination. Pendant la Première Guerre mondiale, il met au point un vaccin qui a permis de réduire la propagation de cette maladie dans les troupes alliées.

Il a aussi travaillé sur le rôle du chlorure de sodium dans les néphrites et l’oedème cardiaque (1906) et décrit le syndrome de Widal, caractérisé par l’association d’asthme, de polypes nasaux et d’intolérance à l’aspirine (1929).

Au laboratoire de l’hôpital du Dey, à Alger, Vincent y découvre le bacille Fusiformis fusiformis qui associé à des spirilles est à l’origine de l’angine unilatérale, ulcéreuse, plus communément appelée «Angine de Vincent». En 1912, il vaccine avec succès, le contingent français d’Afrique du Nord contre la typhoïde grâce à un vaccin mis au point en 1896 par Almroth Wright en Angleterre et en 1909 par lui-même et André Chantemesse en France.